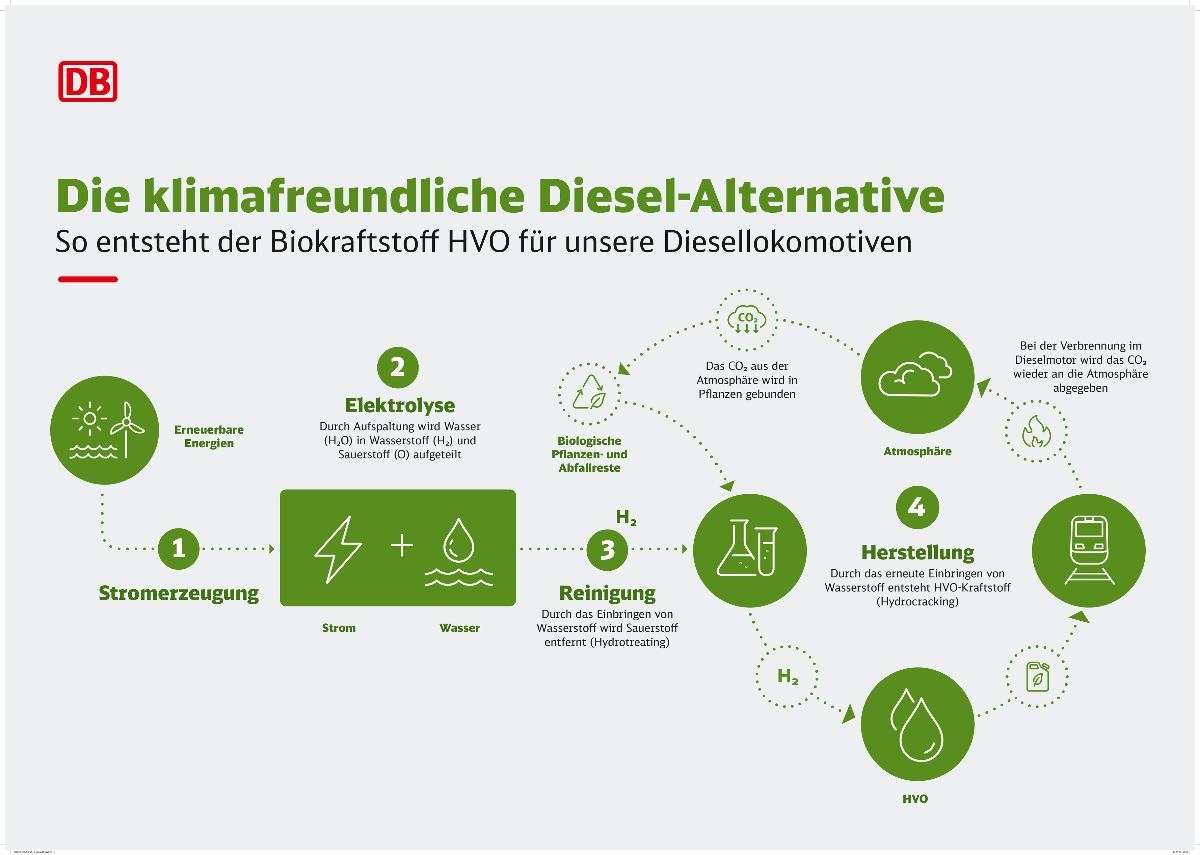

HVO ist ein erneuerbarer Kraftstoff, der eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie fossiler Diesel aufweist. Dadurch kann er Dieselkraftstoffe bei der Betankung im Eisenbahnbereich vollständig ersetzen. HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oil und wird aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt. Er kann sowohl in der Mineralölraffinerie verarbeitet als auch in speziell für fetthaltige Rest- und Abfallstoffe konstruierten Anlagen produziert werden.

Je nach Rohstoffzusammensetzung lassen sich mit HVO bilanziell bis zu 90 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Diesel einsparen. So wird bei der Verbrennung im Motor ausschließlich CO₂e freigesetzt, das der Atmosphäre zuvor beim Wachstum der Pflanzen entzogen wurde, die die Grundlage für HVO bilden. Der Restanteil der Treibhausgasemissionen entsteht bei der Herstellung und dem Transport der Kraftstoffe, also in der Vorkette.

Emissionsbilanzierung regulatorisch festgelegt

Die Emissionsbilanzierung von HVO und anderen Biokraftstoffen ist regulatorisch festgelegt – auf EU-Ebene durch die Erneuerbare Energien Richtlinie (Renewable Energy Directive) und in Deutschland durch die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV).

Hersteller und Importeure weisen dabei über die Datenbank für Nachhaltige Biomasse Systeme ("Nabisy") der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) sowohl den Biomasseanteil als auch die Treibhausgasreduktion gemäß der in der Biokraft-NachV vorgegebenen Systematik nach.

Die Zertifizierung von HVO-Kraftstoff erfolgt über Zertifizierungsstellen im Sinne der Biokraft-NachV. In Deutschland ist für die Anerkennung von Zertifizierungsstellen im Rahmen der nachhaltigen Biomasseherstellung die BLE zuständig. Die Zertifikate erhält im Anschluss der Inverkehrbringer, um die Nachhaltigkeit des hergestellten Kraftstoffes gegenüber den Abnehmern belegen zu können.

Die Deutsche Bahn hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bis 2040 auf Net-Zero zu reduzieren. Dafür setzt sie auf verschiedene Hebel, darunter auf die weitere Elektrifizierung des Streckennetzes. In Deutschland werden bereits heute mehr als 90 Prozent aller Verkehrsleistungen auf der Schiene elektrisch erbracht. Dieser Anteil soll weiter steigen.

Gleichzeitig wird es auch in Zukunft Strecken geben, auf denen Güter und Personen aufgrund geografischer oder betrieblicher Besonderheiten nicht immer elektrisch ans Ziel gebracht werden können. Dort setzt die Deutsche Bahn daher auf einen mehrteiligen und technologieoffenen Ansatz mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen als Ersatz für fossilen Diesel: Bei Neufahrzeugen kommen unter anderem neue Antriebsformen zum Einsatz – wie etwa Wasserstoff und Batterie-Technologie. Und bei Bestandsfahrzeugen wird seit 2022 auf alternative Kraftstoffe wie HVO als Übergangstechnologie gesetzt. Sie unterstützen dort, wo alternative Antriebe insbesondere im Schienengüterverkehr noch nicht serienreif verfügbar sind, um den konventionellen Dieselmotor zu ersetzen.

Die Nutzung von HVO ist für die DB besonders nachhaltig und ressourcenschonend, da Dieselfahrzeuge ihn verwenden können, ohne dass sie technisch umgerüstet werden müssen. Voll funktionsfähige Züge und Lokomotiven können somit bis zum Ende ihres geplanten Lebenszyklus weiterbetrieben werden und müssen nicht vorzeitig ausgemustert werden. Übrigens: Auch bei ihrer Busbestandsflotte setzt die Deutsche Bahn verstärkt auf den Einsatz des Biokraftstoffs.

Beschaffung und Qualität von HVO bei der DB

Das von der Deutschen Bahn eingesetzte HVO unterliegt hohen Beschaffungskriterien und wird ausschließlich aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt wie Fetten der Nahrungsmittelverarbeitung, Altspeiseölen und pflanzlichen Rest- und Abfallstoffen. Für die Produktion werden daher keine zusätzlichen Anbauflächen genutzt, die in Konkurrenz mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion stehen.

Der Deutschen Bahn ist nicht nur wichtig, dass durch den Biokraftstoff, den sie bezieht, mindestens 85 Prozent der Emissionen im Vergleich zum herkömmlichen Diesel eingespart werden. Die DB macht in ihren Beschaffungsbedingungen auch klar, dass das von ihr bezogene HVO frei von Palmöl sein muss. Aus diesem Grund lässt sie sich von ihren Lieferanten entsprechende Bescheinigungen über die Einhaltung ihrer hohen Anforderungen ausstellen.

Die Verfügbarkeit von HVO, das den Anforderungen der DB entspricht, ist für den gesamten Schienensektor bei den Herstellern gegeben. Ein durch hohen Nachfragedruck entstandener Verteilungskonflikt ist aktuell nicht zu erkennen. Auch ein Konflikt mit anderen Industrien bei den Reststoffen konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Deutsche Bahn beobachtet die weitere Entwicklung genau – auch vor dem Hintergrund der im Jahr 2024 erfolgten Zulassung des Kraftstoffs für Straßentankstellen – und überprüft ihr Vorgehen kontinuierlich.

Bei der Beschaffung von HVO ist die Deutsche Bahn auf die Zuverlässigkeit von Zertifikaten und die damit verbundenen Qualitätsversprechen angewiesen. Die Herausforderung einer sicheren, internationalen Lieferkette ist der Deutschen Bahn bekannt. Daher nimmt sie dieses Thema sehr ernst und steht dazu im Austausch mit den zuständigen Bundesministerien und Behörden.

Bei der Beschaffung von HVO ist die Deutsche Bahn auf die Zuverlässigkeit von Zertifikaten und die damit verbundenen Qualitätsversprechen angewiesen. Die Herausforderung einer sicheren, internationalen Lieferkette ist der Deutschen Bahn bekannt. Daher nimmt sie dieses Thema sehr ernst und steht dazu im Austausch mit den zuständigen Bundesministerien und Behörden.

Vorteile gegenüber fossilem Diesel

Neben dem Einspareffekt bei Treibhausgasemissionen, der eine wichtige Säule der Dekarbonisierungsstrategie der Deutschen Bahn darstellt, hat HVO noch weitere Vorteile für den Konzern. So ist der Biokraftstoff deutlich kälteunempfindlicher als fossiler Diesel. Dadurch wird ein sogenanntes Ausflocken – also eine Verklumpung der Flüssigkeit – verhindert und der notwendige Umstieg zwischen Sommer- und Winterdiesel entfällt. Zudem ist HVO länger lagerfähig.

Weil HVO keine Aromate beinhaltet, ergibt sich zudem eine geringere Verkokung wichtiger Motorenkomponenten und somit eine längere Haltbarkeit. Auch neigt der Biokraftstoff nicht zur Entstehung von Biokulturen, der sogenannten „Dieselpest“. Und im Vergleich zu fossilem Diesel konnten auch keine signifikanten Leistungsunterschiede festgestellt werden.

Bevor HVO im Jahr 2020 durch die Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz für die Nutzung auf der Schiene freigegeben wurde, wurden diese und andere Eigenschaften in langen Testreihen verifiziert. So hat die Deutsche Bahn die Nutzbarkeit von HVO im Rahmen von umfangreichen Prüfstandtests und Betriebsversuchen erprobt. Dabei hat sich gezeigt, dass mit HVO neben Schall- und Geruchsemissionen auch die lokalen Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Diesel sinken.

Im Austausch mit Wissenschaft und Industrie

Wenn die Deutsche Bahn neue Maschinen für ihren Fuhrpark bestellt, müssen die darin verbauten Motoren die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen einhalten.

Durch umfangreiche Motorentests und Betriebserprobungen in Zusammenarbeit mit unabhängigen Prüfinstituten wie zum Beispiel dem Institut für Kolbenmaschinen (IFKM) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde sichergestellt, dass HVO den hohen Ansprüchen der Deutschen Bahn im Betriebseinsatz gerecht wird. Das Unternehmen steht dazu weiterhin im engen Austausch mit Wissenschaft und Industrie.

Die langjährigen Tests basieren auf den jeweils aktuellen Erkenntnissen und erlauben der Deutschen Bahn eine vergleichende Bewertung in Bezug auf die entstehenden Emissionen. Die Rahmenbedingungen und das gewählte Messverfahren sind jedoch nicht vergleichbar mit denen der ursprünglichen Motorenzulassungen. Denn: Ziel der Messungen war es, die Eignung des Biokraftstoffs HVO für den Einsatz in Dieselmotoren nachzuweisen und herauszufinden, inwiefern sich Emissionen im Vergleich zum Betrieb mit fossilem Diesel verändern. Es ging also im Kern nicht darum, absolute Emissionswerte zu ermitteln, sondern prozentuale Veränderungen gegenüber den Messergebnissen des herkömmlichen Diesels. So konnte auf Basis neuester Messmethoden nachgewiesen werden, dass sich durch den Einsatz von HVO die Abgasemissionen grundsätzlich deutlich reduzieren.

-

Bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen

Zwar kann die Anzahl der Rußpartikel durch den Einsatz von HVO teilweise zunehmen. Gleichzeitig wird jedoch in allen Messungen der DB nachweislich deutlich weniger Rußmasse ausgestoßen. Zudem sinken auch die Stickoxide (NOx) bei der Verbrennung im Vergleich zu herkömmlichem Diesel. Entscheidend für die Deutsche Bahn ist: Bilanziell lassen sich mit HVO bis zu 90 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilem Diesel einsparen. Denn bei der Verbrennung im Motor wird ausschließlich CO₂e freigesetzt, das der Atmosphäre zuvor beim Wachstum der Pflanzen entzogen wurde. Der Restanteil der Treibhausgasemissionen entsteht bei der Herstellung und dem Transport der Kraftstoffe, also in der Vorkette.

Alle Motoren der Deutschen Bahn sind selbstverständlich gemäß der zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden Regelungen und Grenzwerte für den Betrieb zugelassen. So werden alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten.

HVO als wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität

Der Einsatz von HVO ist für das Erreichen des Net-Zero-Ziels der DB ein wichtiger Baustein. So gibt es aktuell noch nicht für alle Anwendungsbereiche eine technologische Alternative zum Dieselmotor. Auch wird es in Zukunft weiterhin Strecken geben, die aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten noch nicht elektrifiziert werden können.

Aus diesem Grund setzt die Deutsche Bahn mit dem Biokraftstoff HVO auf eine pragmatische Lösung als Übergangstechnologie, um ihre Treibhausgasemissionen kurzfristig reduzieren zu können. Gleichzeitig arbeitet der DB-Konzern weiter an Innovationen für eine nachhaltige und klimaneutrale Mobilität der Zukunft – wie etwa am Einsatz von Wasserstoff und Batterie-Technologie – und an der weiteren Elektrifizierung des Streckennetzes.