Um eine Dekarbonisierungsstrategie und entsprechende Reduktionsziele erarbeiten und umsetzen zu können, braucht es zunächst ein genaues Verständnis der jeweiligen Emissionsquellen. Dafür werden die unterschiedlichen Treibhausgasemissionen in den verschiedenen Kategorien identifiziert – in Scope 1, Scope 2 und Scope 3.

Basis für diese Berechnungen ist das Greenhouse Gas Protocol (auch GHG Protocol) – eine weltweit anerkannte, private, transnationale Standardreihe zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen sowie zum dazugehörigen Berichtswesen. Das GHG Protocol wird von vielen Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Regierungen angewendet.

Die Entwicklung des GHG Protocol wird vom World Resources Institute (WRI) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) koordiniert. Dadurch basiert der Standard auf wissenschaftlichen Grundlagen und international anerkannten Prinzipien des Emissionsmanagements. Das GHG Protocol dient zudem als Referenz für zahlreiche Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards. Viele dieser Standards, darunter die ISO 14064, orientieren sich an den Methoden und Prinzipien des GHG Protocols oder leiten ihre Anforderungen daraus ab.

Grundprinzipien des GHG Protocol

Das GHG Protocol bezieht sich auf die Grundprinzipien der Relevanz, Vollständigkeit, Konsistenz, Transparenz und Genauigkeit. Es erfasst die im Rahmen des Kyoto-Protokolls regulierten Treibhausgase (THG) Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3).

Will ein Unternehmen den GHG-Standard bei sich einführen, muss es zunächst die Bilanzierungsperiode und die Organisationsgrenzen festlegen. Dabei kann es entweder Emissionen anteilig nach Eigentumsanteilen erfassen (equity share approach). Oder es werden alle Treibhausgasemissionen bilanziert, über die es die Kontrolle hat (control approach) – unabhängig davon, ob es sich um finanzielle oder operative Kontrolle handelt.

Direkte und indirekte Emissionen

Sind Bilanzierungsperiode und Organisationsgrenzen definiert, werden anschließend die jeweiligen Emissionsquellen identifiziert. Das können bei Unternehmen etwa die Fahrzeugflotte, Heizungsanlagen, Kühlgeräte und unternehmenseigene Kraftwerke sein. Aus diesen Quellen emittierte Treibhausgase werden als direkte Emissionen bezeichnet. Alle anderen Emissionen, die aus Quellen außerhalb der definierten Organisationsgrenzen stammen, werden hingegen als indirekte Emissionen bezeichnet.

Scope 1, 2 und 3

Scope 1-Emissionen sind direkte Treibhausgasemissionen aus Quellen, die im Besitz des jeweiligen Unternehmens sind oder von diesem kontrolliert werden. Dazu zählen etwa Emissionen von Fahrzeugen, Heizungen und Kraftwerken, die das Unternehmen selbst betreibt.

Scope 2-Emissionen sind indirekte Treibhausgasemissionen, die durch eingekaufte Energie wie Strom, Wasserdampf oder Fernwärme entstehen. Sie werden zwar vom jeweiligen Unternehmen verbraucht, aber außerhalb der eigenen Systemgrenzen erzeugt – zum Beispiel in Kraftwerken, die fossile Brennstoffe zur Stromerzeugung nutzen.

Scope 3-Emissionen umfassen alle weiteren indirekten Emissionen, die durch die jeweiligen Unternehmensaktivitäten verursacht werden. Sie stammen aus Quellen, die nicht im Besitz des Unternehmens sind oder von ihm gesteuert werden können. Im Gegensatz zu Scope 1- und Scope 2-Emissionen entstehen Scope 3-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Diese Emissionen werden in 15 Unterkategorien unterteilt, die sowohl vor- als auch nachgelagerte Aktivitäten umfassen. Beispiele sind etwa die Herstellung und der Transport von Produkten, die Geschäftsreisen der eigenen Mitarbeitenden, das Pendeln zum Arbeitsplatz oder auch die Nutzung und Entsorgung von Produkten am Ende ihres Lebenszyklus. Scope 3-Emissionen stellen meist den größten Anteil der Treibhausgasemissionen eines Unternehmens dar und umfassen alle Aktivitäten, die indirekt mit den Geschäftsabläufen in Verbindung stehen.

Das Klimaschutzziel der Deutschen Bahn basiert auf dem Net-Zero-Standard der Science Based Targets initiative (SBTi) und folgt damit einem 1,5°C-Pfad. Die SBTi ist eine renommierte Nichtregierungsorganisation (NGO), die eine wissenschaftsbasierte Methodik zur Formulierung von Klimaschutzzielen entwickelt hat.

Die DB hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg bis 2040 auf Net-Zero zu reduzieren. Dieses Ziel wurde durch die SBTi überprüft und bestätigt.

Das vom DB-Konzern beschlossene Net-Zero-Ziel umfasst sowohl direkte Emissionen (Scope 1) und Emissionen eingekaufter Energien (Scope 2), als auch Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3). Net-Zero bedeutet dabei: Alle Treibhausgasemissionen, bei denen es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, werden reduziert. Nur die schwer oder anderweitig nicht vermeidbaren Restemissionen (maximal zehn Prozent) werden neutralisiert – also durch technische oder naturbasierte Lösungen aus der Atmosphäre entfernt und dauerhaft gebunden.

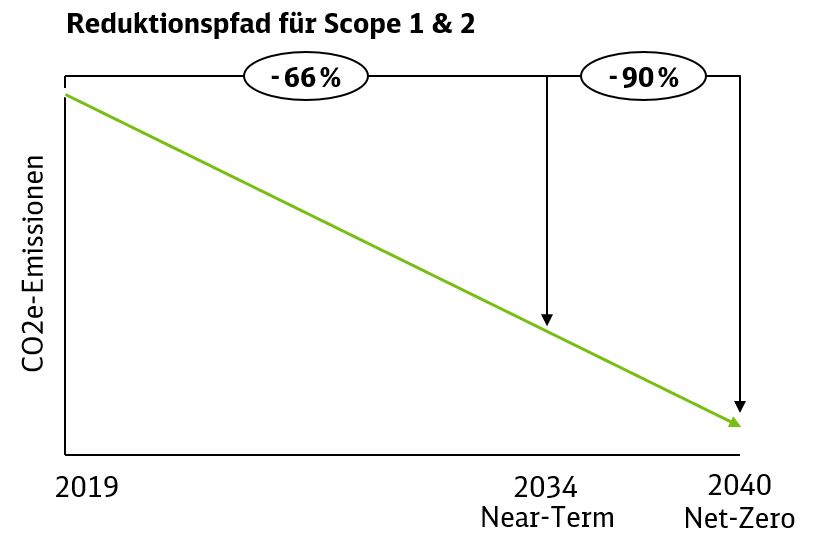

Für Scope 1 und 2 hat die DB – basierend auf einer hohen Datenqualität sowie SBTi-Vorgaben – absolute CO2e-Reduktionspfade beschlossen. Diese umfassen sowohl das Net-Zero-Ziel bis 2040 als auch ein von der SBTi gefordertes absolutes Zwischenziel bis 2034.

Von den THG-Emissionen der DB entfielen im Jahr 2024 rund zehn Prozent auf Scope 1. Dazu gehören zum Beispiel Abgase aus dem Betrieb von Diesellokomotiven und Fahrzeugen sowie THG-Emissionen, die durch den Betrieb von Heizungs- und Klimaanlagen in Gebäuden freigesetzt werden.

Die Scope 2-Emissionen der DB umfassen den gesamten Energiebedarf, der für den Bahnstrom und die verschiedenen Betriebsgebäude benötigt wird. Der Anteil erneuerbarer Energien im sogenannten Bahnstrommix ist hierbei besonders relevant, da eine Erhöhung des Ökostromanteils unmittelbar zu einer Reduktion der Scope 2-Emissionen führt. Der Anteil der Scope 2-Emissionen der DB lag im Jahr 2024 bei 27 Prozent. Diese THG-Emissionen wurden anhand des Market-Based-Ansatzes ermittelt.

Anteil absolute CO2e-Emissionen nach Scope 1-3 im Systemverbund Bahn – in %

Scope 3-Kategorien nach GHG Protocol, es werden die wesentlichen Scope 3-Kategorien 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 und 3.11 berichtet. Für Scope 2 mit marktbasiertem Ansatz ermittelt (market-based).

Herausforderung Scope 3

Rund zwei Drittel der Treibhausgasemissionen der Deutschen Bahn entstehen in Scope 3. Ihre Bilanzierung und Steuerung ist herausfordernd, da es sich dabei unter anderem um THG-Emissionen von Lieferanten und Dienstleistern der DB handelt. Diese entstehen zum Beispiel bei der Produktion von Schienenfahrzeugen, dem Bau von Infrastruktur und bei der Herstellung von Speisen für die Bordbistros. Damit liegen sie außerhalb des direkten Einflussbereichs des Konzerns, weshalb die DB bei ihrer Reduktion auf einen intensiven Austausch und die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten und Partnern angewiesen sind.

Die Deutsche Bahn hat auch für Scope 3 das Net-Zero-Ziel 2040 beschlossen. Aufgrund der aktuell eingeschränkten Datenqualität eines Großteils der Scope 3-Emissionen ist ein absoluter CO2e-Reduktionspfad wie bei Scope 1 und 2 und damit eine Planungshinterlegung für ein Zwischenziel aktuell noch nicht für alle Scope 3-Kategorien möglich. Für diesen Fall, der auch andere Unternehmen vor Herausforderungen stellt, ermöglicht die SBTi daher alternative Zielsystematiken – darunter das sogenannte Supplier Engagement Target.

Anteil absolute CO2e-Emissionen nach wesentlichen Scope 3-Kategorien im Systemverbund Bahn (2024) – in %

Supplier Engagement Target

Mit dem Supplier Engagement Target werden Unternehmen, die die DB mit Waren, Dienstleistungen und Kapitalgütern beliefern, in die Pflicht genommen, sich ebenfalls wissenschaftlich fundierte Klimaschutzziele zu setzen. Ziel der Deutschen Bahn ist es, dass 66 Prozent von ihnen (basierend auf THG-Emissionsvolumen) dies bis zum Jahr 2029 tun. Dank dieser partnerschaftlichen Strategie lassen sich nicht nur die Emissionen der DB in Scope 3.1/3.2 deutlich reduzieren. Im Zusammenspiel mit den Lieferanten wird die gesamte Wertschöpfungskette klimafreundlicher gestaltet.

Brennstoff- und energiebezogenen Aktivitäten

Auch für die brennstoff- und energiebezogenen Aktivitäten (insbesondere an Externe verkaufter Strom) hat sich die Deutsche Bahn ein Zwischenziel gesetzt. Bis 2034 sollen die THG-Emissionen in Scope 3.3 um 40 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2019 reduziert werden. Und für die THG-Emissionen aus dem Gebrauch und der Nutzung verkaufter Produkte (insbesondere an Externe verkaufte fossile Brennstoffe) ist ebenfalls eine Reduktion vorgesehen: Im Vergleich zum Jahr 2019 sollen die THG-Emissionen in Scope 3.11 bis 2034 um 63 Prozent sinken.

Zusammen machen diese Scope 3-Kategorien rund 90 Prozent der Scope 3-Emissionen der DB aus.

Koordiniertes Zusammenspiel beim Klimaschutz

Um ihre Zwischenziele und Net-Zero bis 2040 in Scope 3 zu erreichen, benötigt die Deutsche Bahn belastbare Daten aus ihrer Lieferkette. Viele der Emissionen entstehen bereits bei der Herstellung von Materialien und Fahrzeugen, die die DB bezieht, oder im Rahmen von in Anspruch genommenen Dienstleistungen. Deshalb verbessert die Deutsche Bahn den Zugang zu präzisen Emissionsdaten ihrer Lieferanten und erfasst für wesentliche Warengruppen Primärdaten in einem zentralen IT-System. Zudem werden nachhaltige Finanzierungskonzepte entwickelt und Kriterien zu THG-Emissionen sukzessive in Vergabeprozesse integriert. Neue Lieferanten, die wesentliche Waren und Dienstleistungen bereitstellen, werden dazu ermutigt, sich ebenfalls wissenschaftsbasierte Klimaschutzziele zu setzen.

Auch klimafreundliches Bauen ist ein wichtiger Hebel zur Reduktion von Scope 3-Emissionen. Deshalb will die DB vermehrt auf emissionsarme Baustoffe setzen – wo immer es rechtlich und technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Neben CO2-armem Stahl und Beton rücken dabei auch nachhaltige Bauverfahren in den Fokus. Zudem werden Standards und Planungen entwickelt, um die CO2e-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke zu verbessern.

Auch bei ihren Schienenfahrzeugen optimiert die Deutsche Bahn Beschaffung und Instandhaltung, um klimafreundliche Materialien und eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten.