Die Deutsche Bahn spricht sich gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und neonazistischen Tendenzen aus. Das Eintreten für Toleranz und Vielfalt gehört zu den Grundwerten des Unternehmens.

Die Deutsche Reichsbahn, eine Vorläuferorganisation der Deutschen Bahn, war im Nationalsozialismus an der Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden sowie der Sinti und Roma wesentlich beteiligt. Sie fuhr die Deportationszüge zu den Mord- und Vernichtungsstätten des NS-Regimes. Die verbrecherische nationalsozialistische Rassenpolitik war auf das Massentransportmittel Eisenbahn und die tätige Mithilfe der Deutschen Reichsbahn angewiesen. Zu den Opfern zählten Menschen, die aufgrund ihrer politischen, religiösen oder sexuellen Orientierung sowie aufgrund von antisemitischen und rassistischen Motiven verfolgt wurden.

Gedenken und Auseinandersetzung fördern

Die Deutsche Bahn steht zu ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung, die aus diesem historischen Erbe resultiert. Auch wenn keine Rechtsnachfolge zwischen der Deutschen Bahn und der Reichsbahn besteht: Für den DB-Konzern ist die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Deutschen Reichsbahn im Nationalsozialismus ebenso Selbstverpflichtung wie die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen.

Ziel des Engagements ist es, die breite Öffentlichkeit über die Rolle der Reichsbahn im Nationalsozialismus aufzuklären. Unter anderem hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, ihre eigenen Mitarbeitenden für die Geschichte und das damit verbundene Erbe des Unternehmens zu sensibilisieren.

Mahnmale und Ausstellungen gegen das Vergessen

Seit 1998 erinnert die Deutsche Bahn mit dem Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin an die Deportationen jüdischer Männer, Frauen und Kinder mit der Reichsbahn während der Zeit des Nationalsozialismus. Am öffentlich zugänglichen Mahnmal finden regelmäßig Gedenkveranstaltungen statt und Staatsgäste aus aller Welt gedenken dort der Opfer der Deportationen.

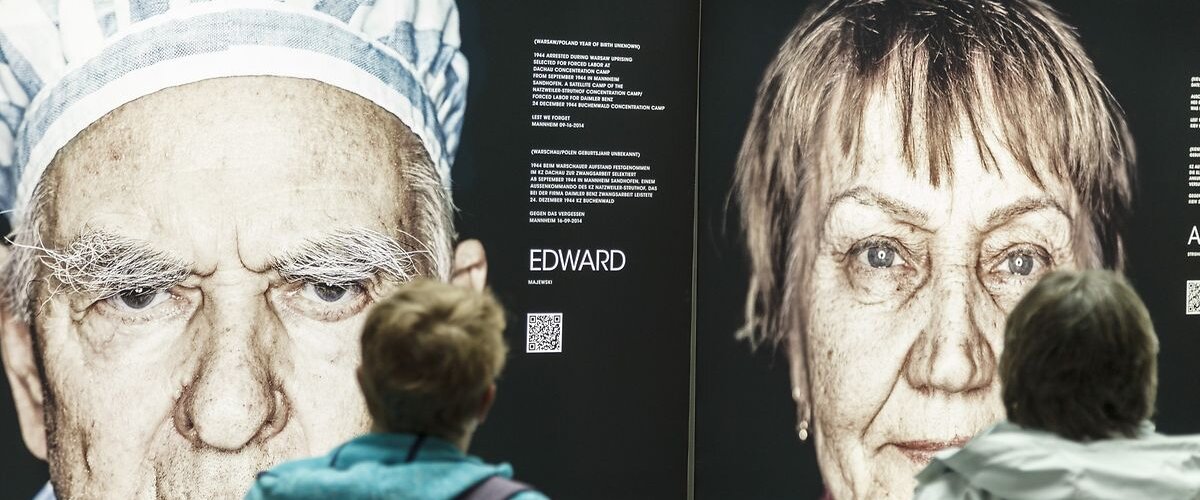

Mit der 2002 eröffneten Dauerausstellung "Die Deutsche Reichsbahn im Nationalsozialismus" im Nürnberger DB-Museum dokumentiert die Deutsche Bahn die Beteiligung der Reichsbahn an den Verbrechen des Nationalsozialismus. Darüber hinaus hat das Unternehmen zahlreiche weitere (Wander-)Ausstellungen initiiert und gefördert, die an seine Rolle in der NS-Zeit sowie an den Holocaust im Allgemeinen erinnern. Dazu zählen unter anderem die Wanderausstellungen "Sonderzüge in den Tod" (2008 bis 2018), "Gegen das Vergessen" (Porträts von Überlebenden des Holocausts; 2021 bis 2023) sowie "Wer war Fritz Kittel – ein Arbeiter der Reichsbahn entscheidet sich – zwei Familien 1933-2021" (seit 2023).

Enger Austausch mit Gedenkorganisationen

Der DB-Vorstand ist seit 2019 regelmäßiger Gast des Holocaust Gedenktages in Yad Vashem, Jerusalem. In diesem Jahr wurde die Deutsche Bahn auch Firmenmitglied im Freundeskreis Yad Vashem. Seitdem werden immer wieder gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht. Unter anderem beteiligte sich die Deutsche Bahn im Januar 2022 mit anderen Unternehmen an der Aktion "Licht zeigen", die vom Freundeskreis Yad Vashem ins Leben gerufen wurde. Dafür wurde ein Abbild des Chanukka-Leuchters der Familie Posner aus Kiel zum Symbol des jüdischen Lebens auch in Zeiten der Verfolgung. Auch an der Kampagne #WeRemember des World Jewish Congress anlässlich des Holocaust-Gedenktages nahm die DB teil.

Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages 2021 unterzeichnete die DB gemeinsam mit vier anderen Unternehmen sowie dem Freundeskreis Yad Vashem eine gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus und Rassismus. Damit schloss sich die Deutsche Bahn der Arbeitsdefinition zum Antisemitismus der IHRA (International Holocaust Remembrance Allliance) an.

Im Oktober 2022 nahm die DB die IHRA-Arbeitsdefinition von Antiziganismus an. Damit setzt die DB ein wichtiges Zeichen gegen Antiziganismus. Sie gibt ihren Mitarbeitenden damit ein Instrument zur Erkennung der vielfältigen Formen des Antiziganismus an die Hand. Die Annahme der Arbeitsdefinition wurde und wird durch eine Reihe weiterer Maßnahmen flankiert – wie etwa die Sensibilisierung von Multiplikator:innen und Mitarbeitenden für das Thema Antiziganismus sowie die Beteiligung an einer Ausstellung zu Sinti und Roma.

Die Deutsche Bahn hat in der Vergangenheit unter anderem das Jüdische Museum, das Anne Frank Zentrum (beide in Berlin) sowie die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem gefördert.

An der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) hat sich die Deutsche Bahn finanziell beteiligt. Dadurch konnten vor allem ehemalige Zwangsarbeiter:innen unterstützt und 2005 humanitäre Hilfe für überlebende Opfer der NS-Verbrechen in Osteuropa geleistet werden. Seit 2022 beteiligt sich die DB zudem an einem Antisemitismuspräventionsprogramm der Stiftung. Im Jahr 2025 unterstützte das Unternehmen das aus Mitteln des Deutschen Bundestages geförderte Projekt MemoRails. Das Programm richtet sich an zivilgesellschaftliche Initiativen, die auf kreative und zeitgemäße Art und Weise an die Verbrechen des NS-Regimes und ihre Folgen an Bahnhöfen in Deutschland erinnern.

Mitarbeitende beteiligen

Die Deutsche Bahn ist ein weltoffenes, international tätiges Unternehmen mit Mitarbeitenden aus vielen verschiedenen Nationen. Die DB stellt sich klar gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit. Daher hat der DB-Konzern eine Konzernbetriebsvereinbarung für Gleichbehandlung und zum Schutz vor Diskriminierung auf den Weg gebracht, die auch den Schutz vor Antisemitismus (wie jede andere Art von Diskriminierung) erfasst.

Im Rahmen ihrer dualen Berufsausbildung setzen sich auch die Auszubildenden der DB mit der Geschichte des Nationalsozialismus, der Rolle der Reichsbahn und dem daraus resultierenden Erbe der Deutschen Bahn auseinander. So engagieren sich schon seit dem Jahr 2000 DB-Auszubildende im Projekt "Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt" gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung. Über 13.000 Auszubildende haben bereits beim Wettbewerb mitgemacht. 2023 wurde als Sonderpreis eine Studienreise nach Jerusalem zur Gedenkstädte Yad Vashem verliehen. Der Krieg in Nahost machte die Reise dorthin jedoch unmöglich, so dass stattdessen ein Kurztrip zu diversen Gedenkorten nach Berlin und Nürnberg unternommen wurde.