Im Zentrum aller Klimaschutzmaßnahmen steht die Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasemissionen. Doch selbst bei ambitionierten Minderungsstrategien verbleiben Emissionen, die technisch oder wirtschaftlich nicht vollständig vermeidbar sind.

Unternehmen, die ein Net-Zero-Ziel im Sinne der SBTi verfolgen, müssen diese verbleibenden Emissionen aktiv aus der Atmosphäre entfernen. Dieser Prozess wird als Neutralisierung bezeichnet. Dabei wird zum Beispiel bereits freigesetztes Kohlendioxid (CO2) durch geeignete Verfahren der Atmosphäre entnommen und anschließend dauerhaft gespeichert. Ohne solche Verfahren sind die globalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele nicht erreichbar.

Begriffsklärung und Abgrenzung

Ein besseres Verständnis von Neutralisierungsverfahren setzt zunächst voraus, dass sie klar von anderen Ansätzen zum Umgang mit Restemissionen abgegrenzt werden:

- NeutralisierungNeutralisierung bezeichnet die aktive Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre und dessen dauerhafte Speicherung. Dies kann durch naturbasierte Methoden wie Aufforstung oder technische Verfahren wie Direct Air Capture and Storage (DACCS) erfolgen. Ziel ist es, die bereits vorhandene CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu verringern.

- CO2-Abscheidung und -SpeicherungCO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) zielt darauf ab, CO2 direkt an der Emissionsquelle – etwa bei Industrieanlagen – abzuscheiden und zu speichern und trägt somit zur Reduktion von Emissionen bei. Bereits in der Atmosphäre vorhandenes CO2 wird bei diesem Verfahren jedoch nicht entfernt.

- CO2-KompensationCO2-Kompensation beruht auf dem Prinzip des Ausgleichs: Eigene Emissionen werden durch finanzielle Unterstützung treibhausgasmindernder Investitionen an anderer Stelle ausgeglichen. Häufig liegen diese Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette („beyond value chain mitigation“), etwa in Windkraftprojekten in Ländern des Globalen Südens. Lange galt Kompensation als praktikabler Weg, um schädliche Klimawirkungen eines Unternehmens kurzfristig vermeintlich zu „neutralisieren“. Inzwischen wird der Ansatz jedoch zunehmend kritisch gesehen. So wird bemängelt, dass viele Projekte auf unsicheren Annahmen beruhen oder keine dauerhaft verlässliche Klimawirkung entfalten. Zudem kann ein starker Fokus auf Kompensation notwendige Emissionsminderungen im eigenen Verantwortungsbereich verzögern. Wenn Kompensationsmaßnahmen ergriffen werden, sollte hierbei stets auf Zertifikate zurückgegriffen werden, die hohe international anerkannte Kriterien erfüllen und durch etablierte und renommierte Standards zertifiziert sind, wie etwa den „Gold Standard“. Außerdem sollte sichergestellt sein, dass die Treibhausgasminderung bereits beim Kauf des Zertifikats erzielt wurde („Ex-post-Zertifikate“) und nicht erst noch erfolgen muss.

Verfahren zur Neutralisierung von Treibhausgasemissionen

Treibhausgasemissionen lassen sich entweder durch technische oder naturbasierte Verfahren neutralisieren. Während bei technischen Verfahren der Luft gezielt CO2 entzogen und dauerhaft gespeichert wird, nutzen naturbasierte Ansätze natürliche Kohlenstoffsenken.

Technische Verfahren befinden sich noch in der Entwicklung und sind derzeit wegen hoher Kosten und Energieaufwände nur begrenzt einsetzbar. Langfristig gelten sie jedoch als vielversprechendes Mittel, um Klimaschutzziele zu erreichen.

- Direct Air Capture and Storage (DACCS)Bei Direct Air Capture and Storage (DACCS) wird CO2 zunächst durch chemische Prozesse direkt aus der Luft entfernt und in einem weiteren Verfahren dauerhaft gespeichert. Erste Pilotanlagen sind im Einsatz, doch hohe Kosten und Energieaufwände verhindern bislang eine breite Anwendung.

- Carbon Capture and Utilization (CCU)Bei Carbon Capture and Utilization (CCU) wird abgeschiedenes CO2 als Rohstoff in industrielle Produkte eingebunden – etwa in Kunststoffe, Chemikalien oder Beton. Auf diese Weise kann CO2 zeitweise gebunden und stofflich verwertet werden. Die tatsächliche Klimawirkung hängt stark von der Lebensdauer der Produkte ab. Langfristige Speicherwirkungen sind bislang begrenzt, das Verfahren gilt jedoch als vielversprechend für die CO2-Nutzung in Kreislaufprozessen.

- Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS)Bei Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) wird CO2 aus Biomasse durch Verbrennung oder Fermentation freigesetzt, abgeschieden und gespeichert. Die Technologie ist erprobt, jedoch ist die Verfügbarkeit nachhaltiger Biomasse begrenzt.

Naturbasierte Verfahren wie Aufforstung, Moorrenaturierung oder optimiertes Bodenmanagement greifen auf bestehende Ökosystemprozesse zurück. Sie gelten als technisch bewährt und kosteneffizient. Allerdings ist ihre langfristige Speicherwirkung unsicher. Zudem bestehen potenzielle Nutzungskonflikte – etwa bei der Flächenverfügbarkeit für Landwirtschaft, Naturschutz oder Siedlungsentwicklung.

- Biokohle (Biochar)Bei der Biokohle-Technologie wird Biomasse per Pyrolyse, also durch thermische Zersetzung unter Sauerstoffausschluss, in eine stabile Kohlenstoffform umgewandelt. Dieser feste, kohlenstoffreiche Rückstand kann anschließend dauerhaft im Boden oder in Produkten gebunden werden. Erste marktfähige Anwendungen sind verfügbar.

- Beschleunigte VerwitterungBei der beschleunigten Verwitterung wird Gesteinsmehl auf Böden ausgebracht, um CO2 durch natürliche Reaktionen langfristig zu binden. Die Speicherkapazität ist hoch, jedoch steckt die Technologie noch in der Entwicklung und erfordert viel Energie.

Die Deutsche Bahn verfolgt ein Net-Zero-Ziel im Einklang mit den Kriterien der Science Based Targets initiative (SBTi). Dabei setzt der Konzern auf vier Hebel: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien, Ausstieg aus dem Diesel und Elektrifizierung, Steigerung der Energieeffizienz und Einsatz emissionsreduzierter Baustoffe.

Doch auch bei dieser ambitionierten Reduktionsstrategie werden Restemissionen bestehen bleiben – etwa durch baubedingte Prozesse, Instandhaltung oder durch Netzverluste. Unter letzterem versteht man den Teil der elektrischen Energie, der zwischen Erzeugung – beispielsweise in Umrichterwerken – und Verbrauch – beispielsweise durch das Triebfahrzeug – im Bahnstromnetz verloren geht.

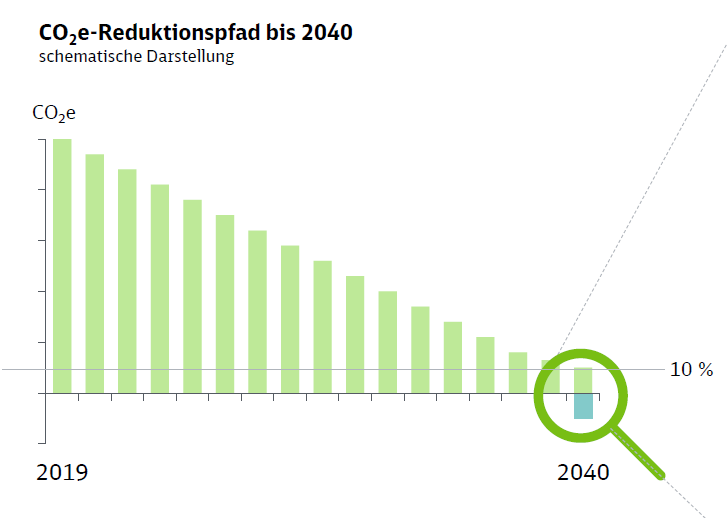

Ab 2040 muss die Deutsche Bahn – im Sinne ihres Klimaschutzziels nach SBTi – Restemissionen jährlich neutralisieren. Geplant ist, maximal zehn Prozent der Emissionen aus dem Basisjahr 2019 durch zertifizierte Maßnahmen auszugleichen. Dies entspricht rund 1,2 Millionen Tonnen CO2e.

Deswegen prüft die DB, welche Neutralisierungsansätze künftig notwendig und wirksam sein können. 2024 wurde dafür eine konzernweite Roadmap zur Emissionsneutralisierung entwickelt, die flexibel auf regulatorische, technologische und marktseitige Entwicklungen reagieren kann.

Zudem fördert die DB den Austausch mit Akteuren aus dem Schienenverkehrs- und Logistiksektor, um Kooperationspotenziale zu identifizieren, Synergien zu nutzen und Investitionsrisiken gemeinsam zu tragen. Der Branchendialog ist ein wichtiger Hebel bei der Entwicklung wirkungsvoller und wirtschaftlich tragfähiger Neutralisierungsstrategien.

Pilotprojekte bei der DB

Die Deutsche Bahn arbeitet an ersten Pilotprojekten, um tragfähige Neutralisierungsansätze zu identifizieren und im Unternehmenskontext zu testen.

Ein Beispiel ist die 2024 aus dem DB-eigenen Start-up-Programm mindbox hervorgegangene Partnerschaft mit der Carbonauten GmbH. Mithilfe von Pyrolyse-Verfahren ermöglicht das Unternehmen die Produktion CO2-speichernder Materialien und Produkte, die an mehreren Punkten der DB-Wertschöpfungskette anknüpfen. So wurden bereits Prototypen einer nachhaltigeren ICE-Sitzschale und eines Werkzeugkoffers mit einem Biokohlenstoffanteil von 33 Prozent gefertigt. Holzige Abfälle von DB Cargo oder DB Fahrzeuginstandhaltung könnten somit künftig als Rohstoff für die Pyrolyse dienen – wodurch Entsorgungskosten gesenkt und gleichzeitig Scope-3-Emissionen aus vermiedener Verbrennung reduziert werden.